「起承転結でレポートを書いたのに評価が低かった…」——そんな経験はありませんか?

実は、大学のレポートに起承転結は不向きです。 起承転結は物語や作文の構成法であり、学術的なレポートには別の構成法が求められます。

この記事では、なぜ起承転結ではダメなのか、そして大学レポートで高評価を得られる論理展開型構成を、テンプレートと具体例で詳しく解説します。今日からすぐに使える実践的な内容です!

なぜ大学レポートに「起承転結」は不向きなのか?

起承転結は「物語」のための構成法

起承転結は、もともと中国の漢詩や日本の文学作品で使われてきた構成法です。物語性や感情の起伏を重視する表現に適しています。

起承転結の本来の目的

- 起: 物語の始まり、状況設定

- 承: 話を発展させる、エピソードの展開

- 転: 意外な展開、転換点

- 結: 感動的な締めくくり、余韻

このように、起承転結は「読者を感情的に引き込む」ことを目的とした構成です。

レポートは「論理的説明」が求められる

一方、大学のレポートで求められるのは、事実とデータに基づいた論理的な説明です。

レポートの目的

- 問題を論理的に分析する

- 主張を根拠で証明する

- 結論を客観的に導く

つまり、感情ではなく論理、物語ではなく分析がレポートの本質なのです。

【比較表】起承転結 vs レポート構成

| 比較項目 | 起承転結 | 大学レポート |

|---|---|---|

| 主な目的 | 感情の起伏・物語性 | 論理的説明・分析 |

| 展開の軸 | 感情・出来事 | 論理・根拠・データ |

| 書き方 | 体験を語る | 主張を証明する |

| 「転」の役割 | 意外性を出す | 不要(論理がブレる) |

| 結末 | 感動的に締める | 結論を明確に述べる |

| 評価基準 | 共感・感動 | 論理性・客観性 |

重要なポイント: 起承転結の「転」(意外な展開)は、レポートでは「論理が一貫していない」「結論が変わった」と減点対象になります。

起承転結で書くとこうなる【失敗例】

実際に起承転結でレポートを書くと、どのような問題が起こるのか見てみましょう。

テーマ例:「日本の少子化対策について」

❌ 起承転結型(減点されるパターン)

【起:出来事の紹介】

近年、日本では出生率が低下している。

私の周りでも子供を産まない友人が増えている。

【承:話を広げる】

私は子育てには多くの費用がかかり、

経済的に難しいと思う。

また、仕事と育児の両立も大変だと感じる。

【転:意外な展開】

しかし最近、自治体の子育て支援が充実してきている。

私の住む市でも、保育料が無償化された。

これは素晴らしい取り組みだと思う。

【結:感情的な締め】

だから少子化は少しずつ良くなっていくと思う。

みんなが協力すれば、明るい未来が待っている。

この構成の問題点

- 主観的すぎる:「私は〜と思う」「〜と感じる」が多い

- 根拠がない:データや統計が一切ない

- 論理が飛躍:「転」で急に話が変わり、一貫性がない

- 感想文:客観的分析がなく、個人的な感想に終始

- 結論が曖昧:「良くなると思う」では何も主張していない

教授の評価: 「感想文になっている」「データに基づいた分析がない」→ 減点

大学レポートに必要な「論理展開型構成」とは?

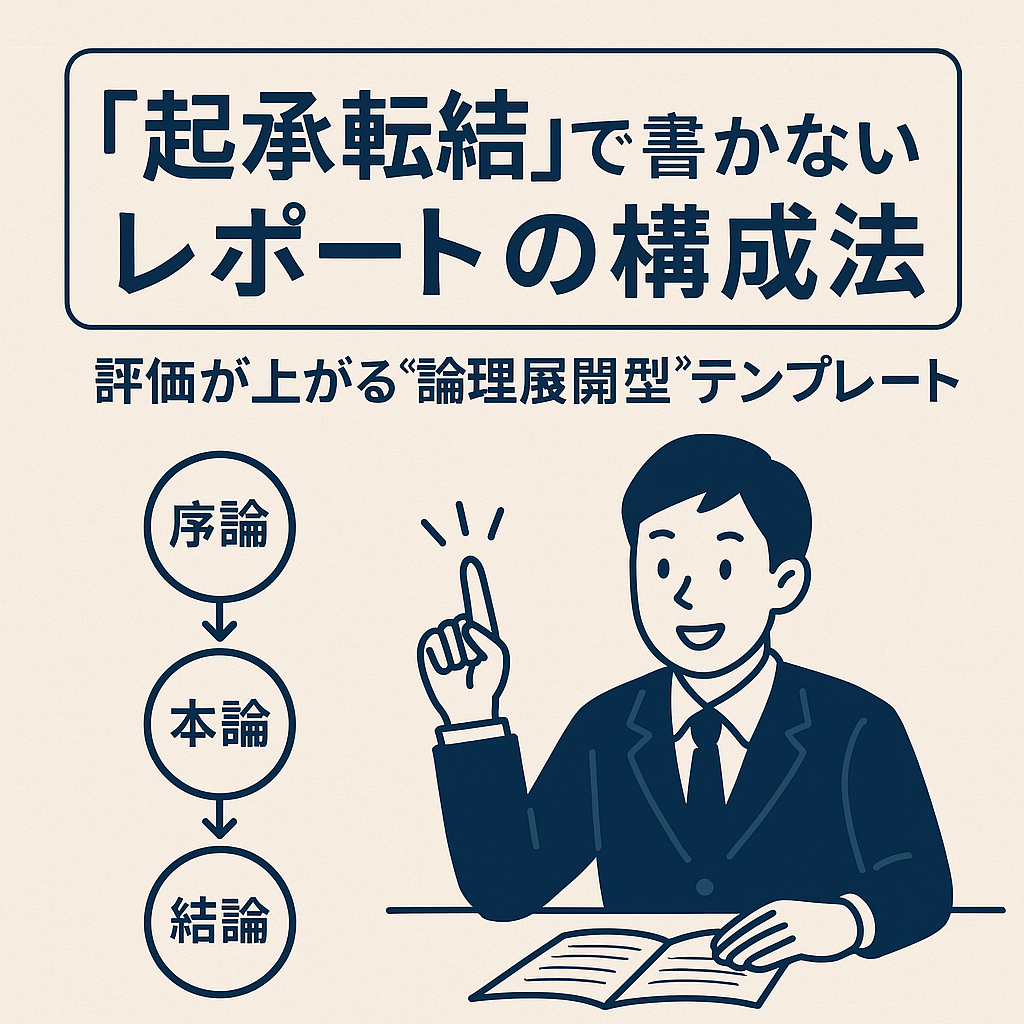

論理展開型構成の基本:序論→本論→結論

大学レポートでは、主張を論理的に証明する構成が求められます。これを「論理展開型」または「三段構成」と呼びます。

論理展開型の3つのパート

1. 序論(Introduction)

↓

2. 本論(Body)

↓

3. 結論(Conclusion)

各パートの役割と書くべき内容

| パート | 役割 | 書くべき内容 | 文字数の目安(2000字の場合) |

|---|---|---|---|

| 序論 | 問題提起・背景説明 | ・テーマの背景<br>・問題の所在<br>・レポートの目的 | 約300字(15%) |

| 本論 | 分析・根拠の提示 | ・主張の根拠(データ・事例)<br>・複数の視点からの分析<br>・反論への対応 | 約1200字(60%) |

| 結論 | 要約・提言 | ・本論のまとめ<br>・明確な結論<br>・今後の課題 | 約300字(15%) |

重要: 論理展開型では「転」(意外な展開)は不要です。最初から最後まで一貫した論理で進めます。

【比較】起承転結→論理展開型への書き換え

同じテーマを、起承転結型と論理展開型で書き比べてみましょう。

テーマ:「日本の少子化対策について」

❌ 起承転結型(感想文になる)

| パート | 内容 |

|---|---|

| 起 | 出生率が下がっている。私の周りでも子供を産まない友人が増えている。 |

| 承 | 私は子育てが経済的に難しいと思う。仕事との両立も大変だと感じる。 |

| 転 | でも最近、自治体の支援が増えている。これは素晴らしい。 |

| 結 | だから少子化は少しずつ良くなると思う。明るい未来が待っている。 |

問題点: 主観的、根拠なし、論理の飛躍、結論が曖昧

✅ 論理展開型(高評価レポート)

【序論:問題提起と背景】(約250字)

日本の合計特殊出生率は、2023年に1.20を記録し、

過去最低水準となった(厚生労働省, 2024)。

この少子化は、将来的な労働力不足や社会保障制度の

持続可能性に深刻な影響を及ぼすと懸念されている。

本レポートでは、日本の少子化の主要因を分析し、

効果的な対策について考察する。

【本論①:原因の分析】(約400字)

少子化の主要因として、第一に経済的要因が挙げられる。

内閣府の調査(2023)によれば、子育て世帯の約70%が

「子育てに必要な費用が負担」と回答している。

特に、教育費の高騰が出産をためらう要因となっている。

第二に、仕事と育児の両立困難さが指摘される。

日本の男性の育児休業取得率は17.3%(2023年)にとどまり、

OECD平均の32.5%を大きく下回る。

この結果、女性に育児負担が集中し、

キャリアとの選択を迫られる状況が続いている。

【本論②:既存の対策とその課題】(約400字)

政府は「異次元の少子化対策」として、

児童手当の拡充や保育料の無償化を進めている。

実際、2019年の幼児教育無償化以降、

保育所利用率は5ポイント上昇した(厚生労働省, 2023)。

しかし、これらの対策は主に財政的支援に偏っており、

働き方改革や男性の育児参加促進といった

構造的な課題への取り組みは不十分である。

山田(2023)は、「金銭的支援だけでは出生率回復には

不十分であり、社会全体の意識改革が必要」と指摘している。

【結論:要約と提言】(約250字)

以上の分析から、日本の少子化は経済的要因と

育児と仕事の両立困難さが主要因であることが明らかになった。

既存の対策は一定の効果を上げているものの、

財政支援に偏っている点が課題である。

したがって、今後は以下の2点が重要となる。

第一に、男性の育児休業取得を促進する制度改革。

第二に、柔軟な働き方を可能にする労働環境の整備。

これらの構造的改革なくして、

持続的な出生率回復は困難であると結論づけられる。

改善ポイント

- ✅ 客観的なデータ(厚生労働省、内閣府)を複数引用

- ✅ 論理が一貫している(原因→対策→課題→提言)

- ✅ 主観を排除し、事実ベースで分析

- ✅ 明確な結論と具体的な提言

- ✅ 先行研究(山田, 2023)も引用

起承転結の各要素を論理展開型に置き換える方法

| 起承転結 | 論理展開型(レポート) | 書き換えのポイント |

|---|---|---|

| 起:テーマとの出会い | 序論:背景・問題提起 | 個人的体験→社会的背景とデータに置き換え |

| 承:話を広げる | 本論①:主張と根拠 | 感想→客観的な分析と証拠の提示 |

| 転:意外な展開 | 本論②:反論・別視点の検討 | 「転」は不要。代わりに多角的分析を入れる |

| 結:感情的な締め | 結論:要約と提言 | 感想→論理的結論と具体的提言 |

「起承転結癖」を直す4つのリライト法

起承転結で書いてしまった文章を、論理展開型に修正する具体的な方法を紹介します。

方法1:「私は〜と思う」を削除し、根拠を追加

修正前

私は子育てが経済的に難しいと思う。

修正後

子育て世帯の約70%が「子育て費用が負担」と回答しており(内閣府, 2023)、

経済的要因が出産をためらう主要因となっている。

ポイント: 主観を客観的データに置き換える

方法2:「転」(意外な展開)を削除し、論理を一貫させる

修正前

【承】経済的に子育ては難しい。

【転】でも最近、支援策が増えている。だから大丈夫だ。

修正後

【本論①】経済的要因が少子化の主要因である。

【本論②】政府は支援策を進めているが、構造的課題への対応は不十分である。

ポイント: 「でも」「しかし」で話を急転換させず、論理的に分析を深める

方法3:1段落1主張にまとめる

修正前

出生率が下がっている。私の友人も子供を産まない。

経済的に難しい。でも支援は増えている。

だから少しは良くなると思う。

修正後

【序論】出生率は過去最低を記録した(厚生労働省, 2024)。

【本論①】主要因は経済的負担である。

子育て世帯の70%が費用を課題視している(内閣府, 2023)。

【本論②】政府は支援策を進めているが、

構造的課題への対応は不十分である(山田, 2023)。

【結論】今後は働き方改革を含む構造的対策が必要である。

ポイント: 1段落につき1つの主張に絞る

方法4:結論は「感想」ではなく「要約+提言」で締める

修正前

だから少子化は少しずつ良くなると思う。

みんなが協力すれば、明るい未来が待っている。

修正後

以上の分析から、経済的要因と育児と仕事の両立困難さが

主要因であることが明らかになった。

今後は、男性の育児参加促進と柔軟な働き方の実現が

重要な課題である。

ポイント: 感情的な期待ではなく、論理的結論と具体的提言

【コピペOK】論理展開型レポートのテンプレート

そのまま使えるテンプレートを用意しました。

基本テンプレート(2000字用)

【序論】(約300字)

現代社会では[テーマ]が課題となっている。

[具体的なデータや統計]によれば、[現状の説明]。

この問題は[影響・重要性]において重要である。

本レポートでは、[テーマ]の原因を分析し、

今後の対応策について考察する。

【本論①:原因・背景の分析】(約400字)

[テーマ]の主要因として、第一に[原因1]が挙げられる。

[根拠となるデータ・研究]によれば、[詳細な説明]。

特に、[具体例]が顕著である。

第二に、[原因2]も影響していると考えられる。

[根拠となるデータ・研究]によれば、[詳細な説明]。

これらの要因が複合的に作用することで、[結果]が生じている。

【本論②:既存の対策と課題】(約400字)

この問題に対して、[対策・取り組み]が進められている。

実際に、[具体的な成果・データ]が報告されている。

しかし、[課題・限界]も指摘されている。

[先行研究や専門家の意見]は、「[引用]」と述べており、

[さらなる改善の必要性]が明らかである。

【結論】(約300字)

以上の分析から、[テーマ]は[主要因のまとめ]であることが

明らかになった。

既存の対策は[評価]であるが、[課題]が残されている。

したがって、今後は以下の2点が重要となる。

第一に、[提言1]。

第二に、[提言2]。

これらの取り組みにより、[期待される効果]が

実現できると考えられる。

よくある質問(FAQ)

Q1. 起承転結は絶対に使ってはいけませんか?

学術的なレポートでは避けるべきです。ただし、エッセイや体験記など、文芸的な文章では起承転結が適しています。課題の種類を確認しましょう。

Q2. 序論で結論を先に述べてもいいですか?

はい。むしろ推奨されます。序論で「本レポートでは〜と主張する」と結論を先に示すことで、論点が明確になります。

Q3. 本論は2つに分けないといけませんか?

いいえ。文字数や内容に応じて、本論を3つ以上に分けることも可能です。ただし、各段落に明確な役割を持たせましょう。

Q4. 「転」がないと退屈な文章になりませんか?

レポートは「面白さ」ではなく「論理性」が評価されます。一貫した論理展開こそが、説得力のあるレポートを作ります。

合わせて読みたい関連記事

大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)

【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル

【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ

まとめ:物語ではなく論理で構成する

起承転結で書いていたレポートも、論理展開型に変えるだけで評価が大きく変わります。

この記事の重要ポイント

- 起承転結は物語用。レポートには論理展開型を使う

- 「転」(意外な展開)は不要。論理を一貫させる

- 序論→本論→結論の3部構成が基本

- 感情ではなく、根拠とデータで論じる

大学レポートは物語ではなく、思考の記録です。 感情で動かすのではなく、論理で納得させる構成を目指しましょう。今日からこのテンプレートを使って、高評価レポートを完成させてください!

この記事が役に立ったら、ブックマークして次回のレポート作成に活用してください!

コメント