「2000字のレポート課題なのに、1200字しか書けない…」「文字数が全然足りない!」——そんな悩みを抱えている大学生は多いのではないでしょうか?

文字数が足りない最大の原因は、「書く内容がない」のではなく「構成が整っていない」ことです。 水増しではなく、論理的に内容を充実させることで、自然に文字数は増えます。

この記事では、質を保ちながら文字数を増やす7つの具体的な方法を、テンプレートと実例付きで徹底解説します。今日からすぐに実践できる内容です!

- なぜレポートの文字数が足りなくなるのか?

- 【診断】あなたのレポートはどこが足りない?

- 水増しではなく内容を増やす7つの方法

- 方法1:序論に「背景説明」を追加する(+200〜300字)

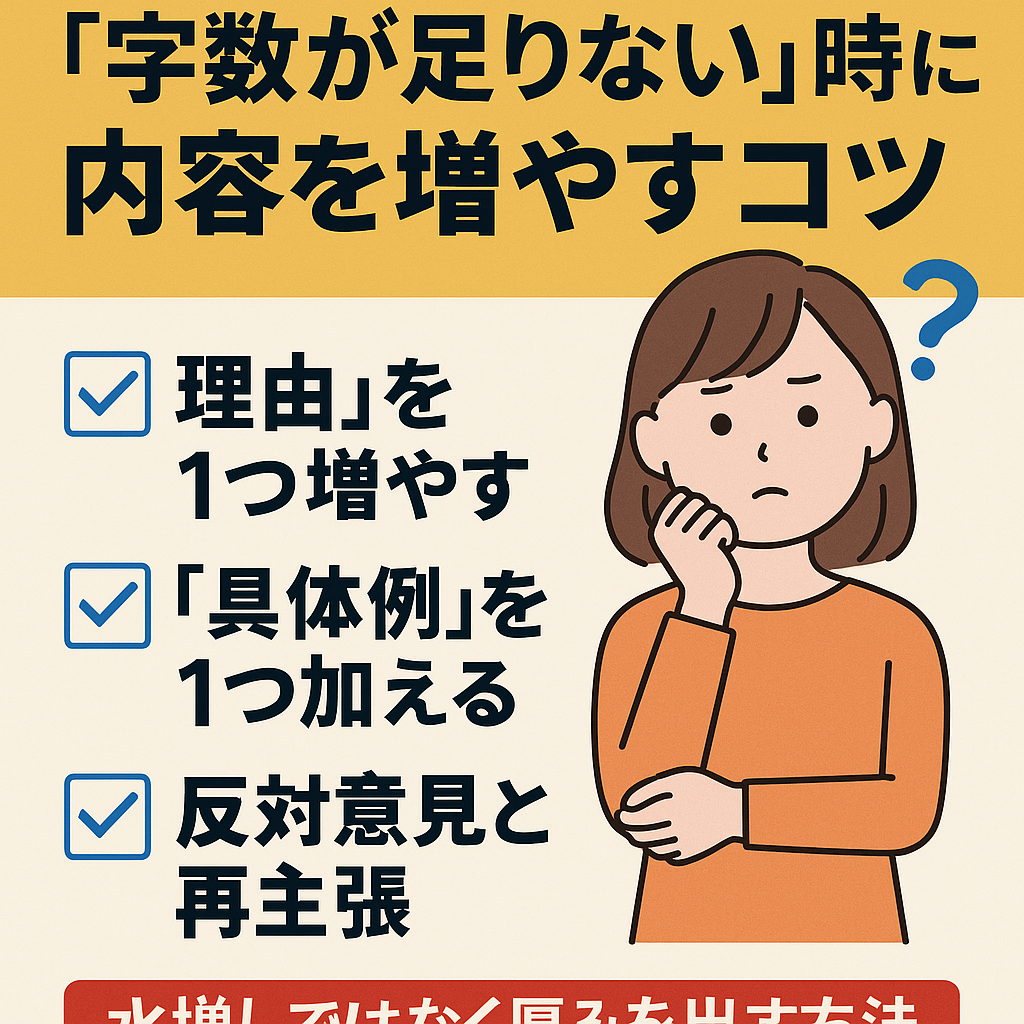

- 方法2:理由を「複数」提示する(+300〜400字)

- 方法3:「具体例」を追加する(+200〜300字)

- 方法4:「反対意見」と「再主張」を入れる(+300〜400字)

- 方法5:結論に「今後の展望」を加える(+150〜200字)

- 方法6:「段落を分割」して詳しく説明する(+100〜150字/段落)

- 方法7:「引用」と「出典の説明」を加える(+50〜100字/引用)

- 【実践】1200字→2000字への書き換え例

- やってはいけない3つのNG行動

- 【コピペOK】文字数が自然に増えるテンプレート

- よくある質問(FAQ)

- 合わせて読みたい関連記事

- まとめ:足りないのは「文字」ではなく「視点」

なぜレポートの文字数が足りなくなるのか?

よくある誤解:「書くことがない」

多くの学生が「もう書くことがない」と感じますが、実際には書くべき要素が抜けているだけです。

文字数が足りない本当の原因

| 原因 | 説明 | 結果 |

|---|---|---|

| 1. 構成が不完全 | 序論・本論・結論のいずれかが欠けている | 全体で500〜800字不足 |

| 2. 根拠が薄い | 主張だけで、理由やデータがない | 本論が短くなる |

| 3. 一面的 | 1つの視点しかない | 多角的な分析がない |

| 4. 具体例がない | 抽象的な説明だけ | 説得力も字数も不足 |

| 5. 考察が浅い | 「〜だと思う」で終わっている | 深掘りがない |

重要: 文字数が足りないのは「内容がない」のではなく、「構成を整えていない」ことが原因です。

【診断】あなたのレポートはどこが足りない?

以下のチェックリストで、不足している要素を特定しましょう。

文字数不足の原因診断チェックリスト

| チェック項目 | Yes/No | 不足している要素 |

|---|---|---|

| 序論で背景説明をしているか? | □ | 序論が短すぎる |

| 主張に対する理由が2つ以上あるか? | □ | 根拠不足 |

| 具体例やデータを1つ以上引用しているか? | □ | 具体性不足 |

| 反対意見や課題について触れているか? | □ | 多角性不足 |

| 結論で今後の展望を述べているか? | □ | 結論が短い |

| 各段落が5行以上あるか? | □ | 全体的に薄い |

Noが2つ以上ある項目を補強すれば、自然に文字数が増えます!

水増しではなく内容を増やす7つの方法

質を保ちながら文字数を増やす具体的な方法を紹介します。

方法1:序論に「背景説明」を追加する(+200〜300字)

序論が短すぎると全体が薄くなる

多くの学生は、序論を1〜2行で終わらせてしまいます。しかし、序論は全体の15%程度(300字程度)を目安にすべきです。

❌ 短すぎる序論(約50字)

本レポートでは、リモートワークについて論じる。

問題点:

- 背景がない

- なぜこのテーマが重要か分からない

- 論じる範囲が不明確

✅ 背景説明を加えた序論(約250字)

近年、働き方改革の一環としてリモートワークが急速に普及している。

総務省の調査(2024)によれば、2020年には約20%だったリモートワーク導入率が、

2023年には約60%まで増加した。

この背景には、新型コロナウイルス感染症拡大による

在宅勤務の推奨があるが、パンデミック収束後も

この働き方が定着しつつある。

しかし、リモートワークには生産性向上や

ワークライフバランス改善といったメリットがある一方で、

コミュニケーション不足や孤立感といった課題も指摘されている。

本レポートでは、リモートワークのメリットとデメリットを分析し、

今後の望ましい働き方について考察する。

追加した要素:

- 社会的背景(働き方改革)

- データ(総務省調査)

- 問題の所在(メリット vs デメリット)

- レポートの目的

効果: +200字

方法2:理由を「複数」提示する(+300〜400字)

理由が1つだけでは説得力も字数も不足

主張を支える理由は最低2つ、できれば3つ用意しましょう。

❌ 理由が1つだけ(約80字)

環境教育は重要である。

なぜなら、子どもたちの環境意識が高まるからだ。

問題点:

- 理由が1つだけ

- 説明が浅い

- すぐに終わってしまう

✅ 理由を3つに増やす(約400字)

環境教育は学校教育において重要な位置を占めるべきである。

【理由①:個人レベルの効果】

第一に、環境教育は子どもたちの環境意識を高め、

日常的な行動変容を促す効果がある。

環境省の調査(2023)によれば、

環境教育を受けた児童の80%が「ゴミの分別を意識するようになった」と回答している。

【理由②:家庭への波及効果】

第二に、子どもが学んだ知識は家庭内にも波及し、

家族全体の行動変化につながる。

実際に、環境教育実施校の保護者の65%が

「子どもの影響で環境配慮行動が増えた」と報告している(文部科学省, 2023)。

【理由③:長期的な社会的効果】

第三に、幼少期からの環境教育は、

将来的な持続可能な社会の実現に不可欠である。

幼少期の価値観形成が成人後の行動に大きく影響することは、

発達心理学の研究でも明らかにされている(山田, 2022)。

追加した要素:

- 理由を3つに分割

- 各理由にデータや研究を追加

- 個人→家庭→社会という階層構造

効果: +320字

理由を増やすヒント:対になる視点を使う

| 視点の対比 | 例 |

|---|---|

| 個人 ⇄ 社会 | 個人の健康改善 ⇄ 医療費削減 |

| 短期 ⇄ 長期 | 即効性 ⇄ 持続可能性 |

| 経済 ⇄ 文化 | コスト削減 ⇄ 生活の質向上 |

| 理論 ⇄ 実践 | 学問的意義 ⇄ 現場での応用 |

方法3:「具体例」を追加する(+200〜300字)

抽象的な説明だけでは短く終わる

具体例は、説得力を高めると同時に、自然に文字数を増やします。

❌ 抽象的な説明だけ(約60字)

リモートワークの普及が進んでいる。

これにより働き方が変化している。

問題点:

- 抽象的すぎる

- イメージが湧かない

- すぐに終わる

✅ 具体例を追加(約280字)

リモートワークの普及により、働き方が大きく変化している。

【データ】

総務省の調査(2024)によれば、

企業のリモートワーク導入率は2020年の20%から

2023年には60%まで上昇した。

【事例】

特に、地方のIT企業では顕著な変化が見られる。

例えば、北海道札幌市のソフトウェア開発企業A社では、

リモートワーク制度を導入した結果、

東京や大阪など都市部からの応募者が3倍に増加した。

これにより、地理的制約を超えた優秀な人材確保が可能になっている。

【エピソード】

また、育児中の女性社員からは

「通勤時間がなくなり、子どもの送迎と仕事の両立が可能になった」

という声が多く聞かれる(厚生労働省, 2023)。

追加した要素:

- データ(統計)

- 事例(A社の例)

- エピソード(当事者の声)

効果: +220字

方法4:「反対意見」と「再主張」を入れる(+300〜400字)

一面的な主張より、多角的な検討の方が評価される

反対意見を検討してから再主張することで、論理的思考力を示せます。

❌ 一面的な主張(約80字)

リモートワークは今後も推進すべきである。

ワークライフバランスが改善されるからだ。

問題点:

- 一面的

- 反論への対応がない

- 考察が浅い

✅ 反対意見を検討してから再主張(約450字)

リモートワークは今後も積極的に推進すべきである。

ワークライフバランスの改善や通勤時間削減といった

メリットが大きいからだ。

【反対意見の提示】

もちろん、リモートワークには課題も存在する。

厚生労働省の調査(2023)によれば、

リモート勤務者の約40%が「孤独感を感じる」と回答しており、

特に新入社員の離職率上昇との関連が指摘されている。

また、対面でのコミュニケーション減少により、

チームの一体感が損なわれるという懸念もある。

【反論への対応】

しかし、これらの課題は制度設計やマネジメント手法の改善によって

解消可能である。

例えば、定期的なオンライン交流会の開催や、

メンター制度の充実により、孤立感は軽減できる。

実際に、Google社では週1回のオンラインチームビルディングを導入し、

従業員満足度が前年比15%向上した(Forbes, 2023)。

【再主張】

したがって、課題への対応策を講じながら、

リモートワークは今後の標準的な働き方として

定着させるべきである。

追加した要素:

- 反対意見(孤独感、一体感の喪失)

- データ(厚生労働省調査)

- 反論への対応(解決策)

- 成功事例(Google社)

- 明確な再主張

効果: +370字

方法5:結論に「今後の展望」を加える(+150〜200字)

結論が短すぎると尻切れトンボになる

結論は、単なる要約ではなく、今後の課題や展望を加えることで充実します。

❌ 短すぎる結論(約50字)

以上のことから、リモートワークは重要である。

✅ 今後の展望を加えた結論(約250字)

以上の分析から、リモートワークは

ワークライフバランス改善や人材確保の面で大きなメリットがあり、

今後も推進すべき働き方であると結論づけられる。

【今後の課題】

ただし、孤立感やコミュニケーション不足といった課題に対しては、

組織的な対応が必要である。

具体的には、定期的なオンライン交流の場を設けることや、

対面とリモートを組み合わせたハイブリッド型勤務の導入が有効と考えられる。

【今後の展望】

今後は、リモートワークを単なる「在宅勤務」と捉えるのではなく、

働く場所や時間を柔軟に選択できる「ワークスタイルの多様化」として

位置づけることが重要である。

これにより、個人の事情に応じた働き方が実現し、

より多様な人材が活躍できる社会が実現するだろう。

追加した要素:

- 結論の再確認

- 今後の課題

- 具体的な対応策

- 社会的な展望

効果: +200字

方法6:「段落を分割」して詳しく説明する(+100〜150字/段落)

1つの段落に複数の話を詰め込まない

1段落に複数の主張を詰め込むと、説明が浅くなります。1段落1主張にすることで、自然に説明が詳しくなります。

❌ 詰め込みすぎ(約150字)

環境教育は重要である。子どもの意識が変わるし、

家庭にも影響する。また、将来的にも大事だ。

だから学校で教えるべきだ。

✅ 段落を分割(約450字)

【主張】

環境教育は学校教育において重要な位置を占めるべきである。

【理由①:個人への効果】

第一に、環境教育は子どもたちの環境意識を高め、

日常的な行動変容を促す。

環境省の調査(2023)によれば、

環境教育を受けた児童の80%が

「ゴミの分別を意識するようになった」と回答している。

これは、知識が実践につながっている証拠である。

【理由②:家庭への波及】

第二に、子どもが学校で学んだ知識は家庭内にも波及する。

文部科学省(2023)の調査では、

環境教育実施校の保護者の65%が

「子どもの影響で環境配慮行動が増えた」と報告している。

子どもは家庭における「環境教育の伝道師」となり得るのだ。

【理由③:長期的意義】

第三に、幼少期からの環境教育は、

将来的な持続可能な社会の実現に不可欠である。

価値観は幼少期に形成され、

成人後の行動に大きく影響することが

発達心理学の研究で明らかにされている(山田, 2022)。

改善点:

- 1つの段落を3つに分割

- 各段落に根拠を追加

- 各主張を詳しく説明

効果: +300字

方法7:「引用」と「出典の説明」を加える(+50〜100字/引用)

引用だけでなく、その解釈も書く

データや引用を示すだけでなく、その意味を説明することで字数が増えます。

❌ 引用だけ(約30字)

総務省(2024)によれば、導入率は60%である。

✅ 引用+解釈(約120字)

総務省の調査(2024)によれば、

企業のリモートワーク導入率は60%に達している。

これは2020年の20%と比較して3倍の増加であり、

わずか3年間で急速に普及したことを示している。

この背景には、新型コロナウイルス感染症拡大による

在宅勤務の推奨があったが、

パンデミック収束後もこの働き方が定着しつつあることが分かる。

追加した要素:

- 比較データ(2020年との比較)

- 増加率の強調(3倍)

- 背景説明

- 現状の解釈

効果: +90字

【実践】1200字→2000字への書き換え例

実際に短いレポートを充実させる例を見てみましょう。

テーマ:「大学におけるオンライン授業の是非」

❌ 元のレポート(約1200字)

【序論】(約100字)

近年、オンライン授業が増加している。

本レポートでは、オンライン授業について論じる。

【本論】(約900字)

オンライン授業には利点がある。

通学時間が不要になり、時間を有効活用できる。

また、録画を見返すことで復習しやすい。

一方で、欠点もある。

対面でのコミュニケーションが減る。

質問しにくいという声もある。

私は、オンライン授業を増やすべきだと思う。

時間を有効に使えるからだ。

【結論】(約200字)

以上のことから、オンライン授業は有効である。

今後も活用すべきだ。

✅ 改善後のレポート(約2100字)

【序論:背景説明を追加】(約300字)

近年、大学教育においてオンライン授業が急速に普及している。

文部科学省の調査(2024)によれば、

全国の大学の約85%が何らかの形でオンライン授業を実施しており、

2019年の約20%と比較すると大幅な増加である。

この背景には、新型コロナウイルス感染症拡大による

対面授業の制限があったが、パンデミック収束後も

この教育形態が定着しつつある。

しかし、オンライン授業には学習効果や学生間交流といった

点で課題も指摘されており、その是非については議論が続いている。

本レポートでは、オンライン授業のメリットとデメリットを分析し、

今後の大学教育における望ましい活用方法について考察する。

【本論①:メリットの詳細分析】(約600字)

オンライン授業には複数の利点がある。

第一に、時間的効率性の向上である。

通学時間が不要になることで、学生は1日あたり平均2時間を節約でき、

この時間をアルバイトや課外活動、自習に充てることができる。

実際に、筑波大学の調査(2023)では、

オンライン授業を受講する学生の78%が

「時間を有効活用できるようになった」と回答している。

第二に、学習の柔軟性が高まる点である。

録画された講義を繰り返し視聴できるため、

理解が追いつかなかった箇所を何度でも復習できる。

これは特に、留学生や聴覚障害を持つ学生にとって

大きなメリットとなる(山田, 2023)。

第三に、地理的制約の解消である。

遠隔地に住む学生や、身体的理由で通学が困難な学生も

平等に教育を受けられる環境が整う。

実際に、地方大学では、

東京の大学教授による遠隔講義を実施する事例も増えている。

【本論②:デメリットと課題】(約500字)

一方で、オンライン授業には課題も存在する。

最も大きな問題は、対面でのコミュニケーション機会の減少である。

東京大学の調査(2023)によれば、

オンライン授業を受ける学生の約60%が

「友人との交流が減った」と回答している。

大学は学問を学ぶだけでなく、

人間関係を構築する場でもあるため、

この点は重要な課題である。

また、質問のしにくさも指摘されている。

対面授業では気軽に手を挙げて質問できるが、

オンラインでは心理的ハードルが高く、

疑問を解消できないまま授業が進むケースが多い。

さらに、自己管理能力が求められる点も問題である。

自宅という誘惑の多い環境では集中力を保ちにくく、

学習効果が低下する学生も少なくない。

【本論③:反論と再主張】(約400字)

確かに、上記のような課題は存在する。

しかし、これらはオンライン授業そのものの問題というよりも、

運用方法や制度設計の問題である。

例えば、コミュニケーション不足については、

対面授業とオンライン授業を組み合わせた

ハイブリッド型の導入により解決できる。

慶應義塾大学では、講義はオンライン、

ゼミやディスカッションは対面という形式を採用し、

学生満足度が85%に達している(2023年度調査)。

また、質問のしにくさは、

チャット機能やオンライン質問箱の活用により改善可能である。

したがって、オンライン授業の課題は

工夫次第で解消でき、メリットを活かしながら

活用すべきであると考える。

【結論:今後の展望を追加】(約300字)

以上の分析から、オンライン授業は

時間効率性や学習の柔軟性といった点で大きなメリットがあり、

今後も積極的に活用すべき教育形態であると結論づけられる。

ただし、コミュニケーション不足や質問のしにくさといった

課題に対しては、ハイブリッド型授業の導入や

オンラインツールの活用により対応する必要がある。

今後の大学教育においては、

オンラインと対面のそれぞれの強みを活かした

柔軟な教育システムの構築が求められる。

これにより、多様な学生のニーズに応え、

より質の高い教育を提供できる環境が実現するだろう。

改善点まとめ:

- 序論に背景とデータを追加(+200字)

- 本論①でメリットを3つに詳細化(+300字)

- 本論②でデメリットを具体的に説明(+200字)

- 本論③で反論と再主張を追加(+400字)

- 結論に今後の展望を追加(+100字)

合計:1200字→2100字(+900字)

やってはいけない3つのNG行動

文字数を増やす際に、絶対に避けるべき方法を紹介します。

| NG行動 | なぜダメなのか | 代替案 |

|---|---|---|

| 1. 同じ内容を言い換える | 冗長で評価が下がる | 別の視点や理由を追加 |

| 2. 感想で埋める | 「浅い」と言われる | データや具体例を追加 |

| 3. 改行を増やす | すぐにバレて減点 | 段落を分割して詳しく |

【コピペOK】文字数が自然に増えるテンプレート

このテンプレートに沿って書けば、2000字は余裕で到達します。

【序論】(約300字)

近年、[テーマ]が注目されている。

[データや統計]によれば、[現状の説明]。

この背景には[社会的背景]がある。

しかし、[テーマ]については[対立する意見]もあり、議論が続いている。

本レポートでは、[テーマ]について分析し、[目的]について考察する。

【本論①:理由1】(約400字)

[主張]である。

第一の理由は、[理由1]である。

[データや研究]によれば、[詳細な説明]。

特に、[具体例]が顕著である。

このことから、[小結論]が言える。

【本論②:理由2】(約400字)

第二の理由は、[理由2]である。

[データや事例]によれば、[詳細な説明]。

例えば、[具体例]が挙げられる。

このように、[小結論]。

【本論③:反対意見と再主張】(約400字)

もちろん、[反対意見]という指摘もある。

[データや研究]によれば、[反対意見の根拠]。

しかし、これは[反論]によって解消できる。

実際に、[成功事例]では[成果]が報告されている。

したがって、やはり[再主張]と言える。

【結論】(約300字)

以上の分析から、[主張の再確認]であると結論づけられる。

ただし、[課題]については今後の検討が必要である。

今後は、[具体的な提言]が求められる。

これにより、[期待される効果]が実現するだろう。

合計:約1800字(序論・結論を充実させれば2000字超)

よくある質問(FAQ)

Q1. どうしても1500字しか書けません。どうすればいいですか?

まず、診断チェックリストで不足している要素を特定してください。多くの場合、「反対意見の検討」と「今後の展望」が抜けています。この2つを追加するだけで300〜400字増えます。

Q2. 文字数を増やすと「冗長だ」と言われませんか?

論理的に必要な要素(理由、具体例、反論)を追加する限り、冗長にはなりません。むしろ、これらがないレポートの方が「浅い」と評価されます。

Q3. 引用を増やせば文字数は増えますか?

はい。ただし、引用だけでなく、その解釈や意味を説明することが重要です。「引用+解釈」のセットで書きましょう。

Q4. 段落はいくつに分ければいいですか?

本論は最低3段落、理想は4〜5段落です。1段落あたり300〜400字を目安にしましょう。

合わせて読みたい関連記事

大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)

【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル

【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ

まとめ:足りないのは「文字」ではなく「視点」

文字数が足りないと感じたら、「もう少し書かなきゃ」ではなく、**「まだ見ていない角度があるのでは?」**と考えましょう。

この記事の重要ポイント

- 序論に背景説明を追加(+200〜300字)

- 理由を複数(2〜3個)提示(+300〜400字)

- 具体例やデータを追加(+200〜300字)

- 反対意見を検討してから再主張(+300〜400字)

- 結論に今後の展望を加える(+150〜200字)

- 段落を分割して詳しく説明(+100〜150字/段落)

- 引用に解釈を加える(+50〜100字/引用)

この7つの方法を使えば、質を保ちながら自然に2000字以上書けます。 今日からこのテンプレートを使って、充実したレポートを完成させましょう!

この記事が役に立ったら、ブックマークして次回のレポート作成に活用してください!

コメント