「『教育』って具体的に何を指すの?」「『成功』の定義は?」——レポートを書いていて、言葉の意味が曖昧で困ったことはありませんか?

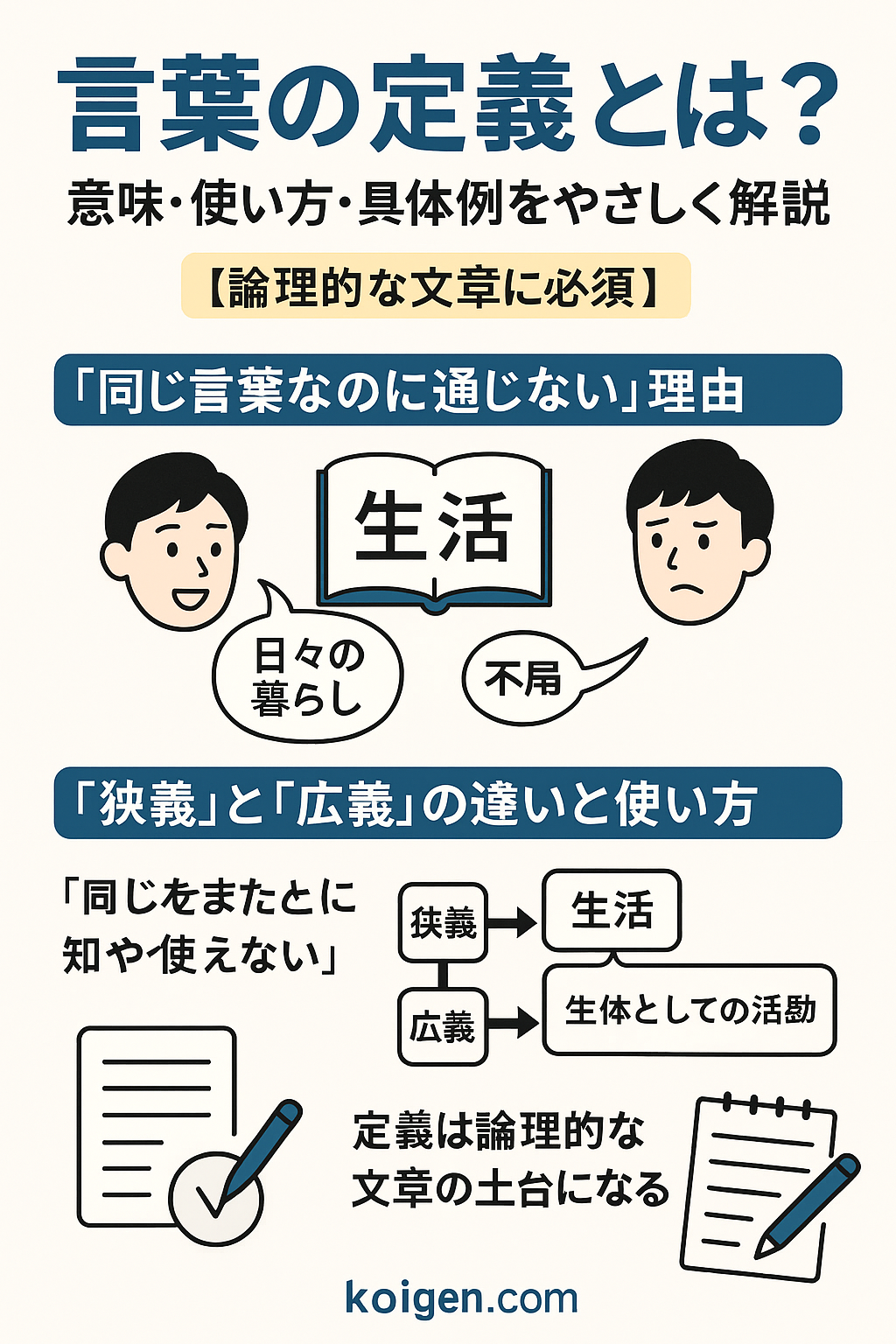

大学レポートで最も重要なのが「言葉の定義」です。 同じ単語でも、人によって理解が全く異なります。定義を明確にしないと、論理が破綻し、減点されます。

この記事では、言葉の定義の書き方、狭義と広義の違い、実際に使える30の例文を、テンプレート付きで徹底解説します!

なぜレポートで「言葉の定義」が必要なのか?

定義がないと論理が成立しない

大学のレポートや論文では、議論の前提となる言葉の意味を明確にすることが絶対に必要です。

定義がない場合の問題例

テーマ:「教育の目的とは何か」

❌ 定義がない悪い例

教育の目的は、人を育てることである。

教育によって、社会に貢献できる人材が生まれる。

問題点:

- 「教育」が何を指すか不明(学校教育?家庭教育?生涯教育?)

- 「人を育てる」が抽象的すぎる

- 読み手によって理解が異なる

✅ 定義がある良い例

本レポートにおける「教育」とは、

学校教育法に定められた初等・中等・高等教育を指す。

また「人を育てる」とは、

知識の習得と批判的思考力の養成を意味するものとする。

この定義に基づけば、教育の目的は、

単なる知識の伝達ではなく、

自律的に思考し判断できる市民の育成にあると考えられる。

改善点:

- 「教育」の範囲を明確化(学校教育に限定)

- 「人を育てる」を具体化(知識+思考力)

- 読み手の誤解を防ぐ

定義が必要な3つの理由

| 理由 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 1. 誤解を防ぐ | 同じ言葉でも人によって理解が異なる | 読者と書き手の認識が一致 |

| 2. 論理の一貫性 | 定義が揺らぐと論理が崩れる | 説得力のある議論が可能 |

| 3. 評価基準 | 教授は定義の明確さを重視する | 高評価を得られる |

重要: 大学レポートで「定義」がないと、内容が良くても大幅に減点されます。

「定義」の基本的な書き方

定義を書く3つの型

型1:「〜とは…を指す」型(最も基本)

本レポートにおける「グローバル化」とは、

国境を越えた経済活動や文化交流の活発化を指す。

型2:「〜を…と定義する」型(学術的)

本稿では、「持続可能性」を

「現在世代のニーズを満たしつつ、

将来世代の可能性を損なわないこと」(Brundtland, 1987)と定義する。

型3:「〜について、本稿では…の意味で用いる」型(詳細)

「働き方改革」について、本稿では

「長時間労働の是正と柔軟な働き方の実現」という

厚生労働省の定義に基づく狭義の意味で用いる。

「狭義」と「広義」の違いと使い分け

狭義とは?広義とは?

| 用語 | 意味 | 使い方 |

|---|---|---|

| 狭義 | 狭い範囲の意味 | 限定的・専門的な定義に使う |

| 広義 | 広い範囲の意味 | 包括的・一般的な定義に使う |

【図解】狭義と広義の関係

広義の「教育」

├─ 家庭教育

├─ 学校教育 ← 狭義の「教育」

├─ 社会教育

└─ 生涯教育

狭義は広義に含まれるという関係になります。

実例:様々な言葉の狭義と広義

例1:「文学」

| 分類 | 定義 |

|---|---|

| 広義の文学 | 詩、小説、戯曲、エッセイなど、言語による芸術作品全般 |

| 狭義の文学 | 小説のみ、または純文学作品のみを指す場合もある |

レポートでの書き方例:

本レポートでは、「文学」を広義に捉え、

詩、小説、戯曲を含む言語芸術全般を指すものとする。

例2:「コミュニケーション」

| 分類 | 定義 |

|---|---|

| 広義のコミュニケーション | 言語、非言語を含むあらゆる意思伝達 |

| 狭義のコミュニケーション | 言語による明示的な情報交換のみ |

レポートでの書き方例:

「コミュニケーション」には、

広義には非言語的な身振りや表情も含まれるが、

本稿では狭義の定義として、

言語による明示的な情報交換に限定して論じる。

例3:「健康」

| 分類 | 定義 |

|---|---|

| 広義の健康 | 身体的・精神的・社会的に良好な状態(WHO定義) |

| 狭義の健康 | 疾病のない身体的な状態のみ |

レポートでの書き方例:

WHOは健康を「身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」と

広義に定義しているが、

本レポートでは狭義の意味として、

身体的な健康状態のみに焦点を当てる。

【30の実例】レポートで定義すべき言葉

そのまま使える定義の例文を分野別に紹介します。

社会科学系

| 言葉 | 定義例 |

|---|---|

| グローバル化 | 本稿における「グローバル化」とは、国境を越えた経済活動、情報流通、文化交流の活発化を指す |

| 格差 | 「格差」を、所得・教育・健康などの資源配分における個人間・集団間の差異と定義する |

| 少子化 | 「少子化」とは、合計特殊出生率が人口置換水準(2.07)を下回る状態が継続することを指す |

| 働き方改革 | 本レポートでは「働き方改革」を、長時間労働の是正と柔軟な働き方の実現という厚生労働省の定義に従う |

| ソーシャルキャピタル | 「ソーシャルキャピタル」を、個人間の信頼関係やネットワークから生じる社会的資源と定義する(Putnam, 2000) |

教育学系

| 言葉 | 定義例 |

|---|---|

| 教育 | 本稿における「教育」とは、学校教育法に定める初等・中等・高等教育を指す |

| 学力 | 「学力」を、知識・技能に加え、思考力・判断力・表現力を含む総合的な能力と定義する(学習指導要領) |

| キャリア教育 | 「キャリア教育」とは、一人一人の社会的・職業的自立に向けた能力・態度を育成する教育を指す(中教審, 2011) |

| アクティブラーニング | 「アクティブラーニング」を、学習者が能動的に学習に参加する教授法と定義する |

| インクルーシブ教育 | 「インクルーシブ教育」とは、障害の有無にかかわらず共に学ぶ教育システムを指す(UNESCO, 1994) |

環境・科学系

| 言葉 | 定義例 |

|---|---|

| 持続可能性 | 「持続可能性」を「現在世代のニーズを満たしつつ、将来世代の可能性を損なわないこと」と定義する(Brundtland, 1987) |

| 生物多様性 | 本稿では「生物多様性」を、遺伝子・種・生態系レベルでの多様性の総体と定義する(生物多様性条約) |

| 再生可能エネルギー | 「再生可能エネルギー」とは、太陽光、風力、水力など、枯渇しないエネルギー源を指す |

| 循環型社会 | 「循環型社会」を、廃棄物の発生抑制と資源の循環的利用により、環境負荷を最小化する社会と定義する |

| 気候変動 | 本レポートでは「気候変動」を、人為的な温室効果ガス排出による地球規模の気候システムの変化と定義する(IPCC) |

ビジネス・経済系

| 言葉 | 定義例 |

|---|---|

| イノベーション | 「イノベーション」を、新しい製品・サービス・プロセスの創出により経済的価値を生み出すことと定義する(Schumpeter, 1934) |

| CSR | 本稿における「CSR(企業の社会的責任)」とは、企業が経済・環境・社会に与える影響に責任を持つことを指す |

| ワークライフバランス | 「ワークライフバランス」を、仕事と私生活の調和により、充実した生活を実現する状態と定義する |

| デジタルトランスフォーメーション | 「DX」とは、デジタル技術を活用した事業モデル・組織・業務プロセスの変革を指す(経済産業省) |

| ダイバーシティ | 本稿では「ダイバーシティ」を、性別・年齢・国籍・価値観などの多様性を指すものとする |

心理・医療系

| 言葉 | 定義例 |

|---|---|

| ストレス | 「ストレス」を、外部からの刺激(ストレッサー)に対する心身の反応と定義する(Selye, 1956) |

| メンタルヘルス | 本レポートでは「メンタルヘルス」を、WHOの定義に従い、精神的に良好な状態を指すものとする |

| QOL | 「QOL(生活の質)」を、身体的・精神的・社会的に満足できる生活状態と定義する |

| レジリエンス | 「レジリエンス」とは、困難な状況からの回復力・適応力を指す心理的特性である |

| エビデンスベースド | 「エビデンスベースド」を、科学的根拠に基づいた実践・政策決定と定義する |

人文・文化系

| 言葉 | 定義例 |

|---|---|

| 文化 | 本稿における「文化」とは、人間が社会生活を通じて獲得・伝承する知識・信念・芸術・慣習の総体を指す |

| アイデンティティ | 「アイデンティティ」を、個人の自己認識と社会的役割の統合された感覚と定義する(Erikson, 1968) |

| ジェンダー | 「ジェンダー」とは、生物学的性別(セックス)とは異なる、社会的・文化的に構築された性別概念を指す |

| リテラシー | 本レポートでは「リテラシー」を、情報を読み解き、適切に活用する能力と広義に定義する |

| コミュニティ | 「コミュニティ」を、地理的近接性または共通の関心に基づく人々の集団と定義する |

定義を書く位置とタイミング

レポートのどこに定義を書くか?

| 位置 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 序論 | レポート全体で使う重要な用語 | 「本レポートにおける『教育』とは…」 |

| 本論の冒頭 | その章で初めて使う専門用語 | 「ここで『インクルージョン』を定義する」 |

| 脚注 | 補足的な定義 | 「*1 本稿では…の意味で用いる」 |

基本原則: 重要な用語は序論で、専門的な用語は使用直前に定義する。

カッコ「 」を使った定義の使い分け

カッコの使い方3パターン

パターン1:初出時の定義

ソーシャルキャピタル(社会関係資本)とは、

人々の信頼関係やネットワークから生じる資源を指す。

パターン2:意味を限定する使い方

生活のなかに喜びを求めることは大切だが、

健康な肉体あってこその『生活』(=生体としての活動)である。

ポイント: 前の「生活」は日常生活、後の『生活』は生物学的生活という意味の使い分け

パターン3:強調や引用での使い方

Putnam(2000)は、コミュニティの結束力を

「ソーシャルキャピタル」という概念で説明した。

【テンプレート】定義の書き方パターン5選

そのまま使えるテンプレートを紹介します。

テンプレート1:基本型

本レポートにおける「[用語]」とは、[定義内容]を指す。

例:

本レポートにおける「グローバル化」とは、

国境を越えた経済・文化交流の活発化を指す。

テンプレート2:引用型

[用語]を、[著者](年)の定義に従い、「[定義内容]」とする。

例:

イノベーションを、Schumpeter(1934)の定義に従い、

「新結合による経済発展」とする。

テンプレート3:狭義・広義型

「[用語]」には広義には[広い意味]も含まれるが、

本稿では狭義の意味として[限定した意味]を指すものとする。

例:

「コミュニケーション」には広義には非言語的な身振りも含まれるが、

本稿では狭義の意味として言語による情報交換を指すものとする。

テンプレート4:複数要素型

本稿では「[用語]」を、

①[要素1]、②[要素2]、③[要素3]を含む概念と定義する。

例:

本稿では「学力」を、

①知識・技能、②思考力・判断力、③表現力を含む概念と定義する。

テンプレート5:対比型

「[用語A]」と「[用語B]」は混同されやすいが、

本稿では前者を[定義A]、後者を[定義B]と区別する。

例:

「セックス」と「ジェンダー」は混同されやすいが、

本稿では前者を生物学的性別、後者を社会的性別と区別する。

よくある質問(FAQ)

Q1. すべての言葉を定義する必要がありますか?

いいえ。一般的に知られている言葉や、辞書的な意味で使う場合は不要です。定義が必要なのは:

- 専門用語

- 多義的な言葉(人によって理解が異なる)

- 独自の意味で使う言葉

Q2. 定義は序論だけでいいですか?

重要な用語は序論で定義すべきですが、本論で初めて使う専門用語はその直前で定義しましょう。

Q3. 狭義と広義、どちらを使うべきですか?

レポートの目的に応じて選びます。包括的な議論なら広義、特定の問題に焦点を当てるなら狭義が適切です。必ずどちらを使うか明記しましょう。

Q4. 定義に出典は必要ですか?

学術的な定義や先行研究の定義を使う場合は、必ず出典を明記してください。独自の定義の場合は不要ですが、その旨を明記すると良いでしょう。

合わせて読みたい関連記事

📚 【大学レポート】序論の書き方完全ガイド|定義を明確にする方法 序論での効果的な定義の書き方

📝 【大学レポート】表現が曖昧と言われたときの直し方 定義を使って曖昧さを解消する方法

⏰ 【大学レポート】論理的な文章の書き方|3つの要素 定義・根拠・結論の関係性

📊 【大学レポート】専門用語の正しい使い方|引用と定義 専門用語を正確に定義する方法

まとめ:定義が論理の出発点

言葉の定義を明確にすることは、論理的なレポートの大前提です。

この記事の重要ポイント

- 定義がないと論理が成立しない

- 狭義と広義を使い分ける

- 序論で重要な用語を定義する

- テンプレートを使えば簡単に書ける

- 30の実例を参考に自分の分野で応用する

定義を明確にするだけで、レポートの説得力は劇的に向上します。 今日からこのテンプレートを使って、誤解のない明確なレポートを書きましょう!

この記事が役に立ったら、ブックマークして次回のレポート作成に活用してください!

あわせて読みたい

- 論理的な文章とは

- 論理的な文章を書くためのテクニック①演繹法

- 論理的な文章を書くためのテクニック②帰納法

- 論理的な文章を書くためのテクニック③ピラミッドストラクチャー

- 論理的な文章を書くためのテクニック④三段論法

コメント