「プレゼンがうまくいかない」

「商品の魅力が伝わらない」

「教えていることが相手に響かない」

「自分の経験を効果的に伝えられない」

このような悩みを抱えている方は少なくありません。実は、これらの課題を解決する共通の鍵が「物語の力」です。

人間の脳は論理的な説明よりも物語を好む特性があります。

データや事実を羅列するだけでなく、具体的なエピソードや体験談として語る方が、相手の記憶に残り、行動を促す効果が高いことが科学的にも証明されています。

スタンフォード大学のチップ・ヒース教授らの研究では、統計データだけを提示した場合の記憶定着率が5~10%だったのに対し、物語と組み合わせて提示した場合は65~70%に上昇することが確認されています。

また、1969年にスタンフォード大学のゴードン・バウアー教授とミハル・クラーク教授が行った実験では、単語リストを物語にして記憶した被験者は、リストだけで記憶した被験者よりも6~7倍高い記憶再生率を示しました。

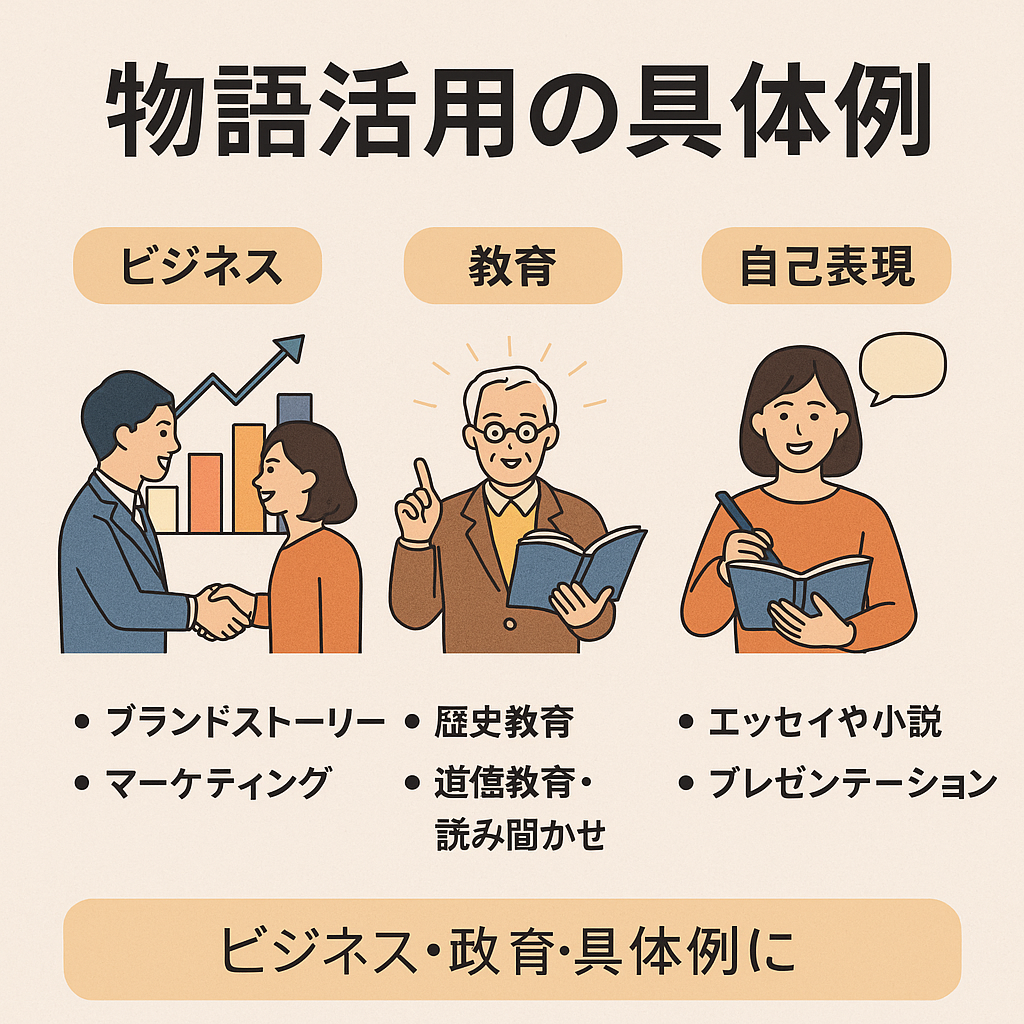

この記事では、ビジネス、教育、自己表現の各分野における物語活用の具体例を詳しく解説し、今日から実践できるストーリーテリングの技術を紹介します。

物語の力を身につけることで、あなたのコミュニケーション能力は格段に向上し、より多くの人に響くメッセージを伝えられるようになるでしょう。

なぜ物語が人の心を動かすのか

進化心理学から見た物語の重要性

人類は約300万年前から言語を使い始め、10万年以上前から物語を語り継いできました。

この長い進化の過程で、物語は単なる娯楽ではなく、生存に必要な情報を効率的に伝達し、共有するための重要な手段として発達しました。

集団生存への貢献として、物語は危険な場所や食べ物、狩りの技術、社会的なルールなどの重要な情報を、記憶に残りやすい形で次世代に伝える役割を果たしていました。

「あの森には危険な動物がいる」という単純な警告よりも、「勇敢な狩人が油断してあの森に入り、どのような災難に遭ったか」という物語の方が、はるかに印象に残り、教訓として活用されました。

社会的結束の強化においても物語は重要でした。共通の物語を持つ集団は、より強い結束力を持ち、困難な状況を乗り越える可能性が高くなります。

現代でも、企業の創業物語や国家の建国神話が組織のアイデンティティ形成に重要な役割を果たしているのは、この進化的特性の現れです。

脳科学が明らかにした物語の神経メカニズム

最新の神経科学研究により、物語を聞いているときの脳活動が詳しく解明されています。

プリンストン大学のウリ・ハッソン教授らの研究では、物語を語る人と聞く人の脳活動が同期することが確認されています。これは「ニューラル・カップリング」と呼ばれる現象で、物語によって文字通り「心が通じ合う」状態が作り出されることを示しています。

脳の複数領域の同時活性化も重要な発見です。物語を聞いているとき、言語処理を司るブローカ野やウェルニッケ野だけでなく、以下の領域も活性化されます:

- 運動皮質:登場人物の行動を聞くと、実際にその行動を取っているかのように活性化

- 感覚皮質:「ざらざらした表面」「甘い香り」などの描写で、実際の感覚を処理するときと同様に反応

- 前頭前皮質:登場人物の心理状態を理解し、予測しようとするときに活性化

- 海馬と扁桃体:感情と記憶の処理において重要な役割を果たす

オキシトシンの分泌促進も見逃せません。感動的な物語を聞いたり読んだりすると、「愛情ホルモン」として知られるオキシトシンの分泌が増加します。これにより、物語の語り手や登場人物に対する親近感や信頼感が高まり、結果として行動変容が起こりやすくなります。

記憶定着における物語の優位性

心理学の「記憶宮殿」技術でも明らかなように、人間の脳は断片的な情報よりも、構造化された物語として組織化された情報を記憶しやすい特性があります。

エピソード記憶との親和性により、物語は長期記憶に効率的に保存されます。意味記憶(facts)は時間とともに忘れやすいのに対し、エピソード記憶(experiences)は鮮明に保たれる傾向があります。物語は抽象的な情報を具体的な体験として脳に保存させるため、記憶の定着率が大幅に向上します。

「アベイラビリティ・ヒューリスティック」の活用も重要です。人間は判断や意思決定を行う際、統計的な確率よりも「思い出しやすい具体例」に重きを置く傾向があります。物語は印象的で思い出しやすい具体例を提供するため、聞き手の判断に大きな影響を与えます。

データと物語の効果の違い

スタンフォード大学のチップ・ヒース教授とダン・ヒース教授による研究では、同じ内容を伝える際の効果の違いが定量的に測定されています。

記憶定着率の比較では、統計データのみで説明した場合の記憶定着率が約5%だったのに対し、物語を交えて説明した場合は65%に上昇しました。これは13倍の差であり、教育やビジネスコミュニケーションにおける物語の威力を如実に示しています。

行動変容への影響についても、カーネギーメロン大学の研究で興味深い結果が出ています。

慈善団体への寄付を募る際、「アフリカの子どもたち数百万人が飢餓に苦しんでいます」という統計的事実よりも、「7歳のロキアちゃんは毎日片道2時間かけて水を汲みに行きます」という個人の物語の方が、寄付額を2倍以上増加させることが確認されました。

「アイデンティファイアブル・ヴィクティム効果」として知られるこの現象は、人間の脳が大きな数字や統計よりも、具体的で感情移入しやすい個人の物語により強く反応することを示しています。

論理と感情の統合メカニズム

物語が持つ最大の力は、論理的理解と感情的共感を同時に生み出すことです。従来の説得技術では、論理(ロゴス)と感情(パトス)は別々のアプローチとして扱われてきましたが、物語はこの両方を自然に統合します。

二重処理理論の観点から見ると、人間の思考には「システム1(直感的・感情的・高速)」と「システム2(論理的・意識的・低速)」があります。データや論理的説明は主にシステム2に働きかけますが、物語はシステム1とシステム2の両方に同時にアクセスするため、より包括的で持続的な影響を与えることができます。

感情が記憶と判断に与える影響についても、神経科学的に解明されています。感情的な刺激を受けた情報は、感情に関わらない情報よりも記憶に残りやすく、また意思決定の際により大きな重みを持って考慮されます。

物語は登場人物の感情体験を通じて、聞き手の感情を適切に刺激し、情報の価値を高める効果があります。

上記を踏まえて、「ビジネス」「教育」「自己表現とコミュニケーション」などの分野ごとに、物語がどう活用できるのか見ていきましょう。

ビジネス分野での物語活用戦略

ブランドストーリーによる差別化戦略

現代のビジネス環境では、製品やサービスの機能的差別化が困難になっています。そこで重要になるのが、ブランドストーリーによる情緒的差別化です。

Apple社の成功事例を詳しく見てみましょう。Appleは製品のスペック紹介よりも「世界を変える」「既存の常識に挑戦する」という物語を一貫して語り続けています。1984年のMacintosh発表時の「1984」CMから、近年のiPhone発表イベントまで、常に「反骨精神を持った革新者」としての物語を維持しています。

この物語により、Apple製品は単なる電子機器ではなく「創造性の象徴」「個性の表現手段」として消費者に認識され、プレミアム価格での販売を可能にしています。

Patagonia社の環境物語も参考になります。同社は単なるアウトドア用品メーカーとしてではなく「地球環境を守る戦士たちの装備を提供する会社」として物語を構築しています。創業者の環境保護への情熱、製品開発における持続可能性への取り組み、顧客との環境保護活動などを一貫した物語として展開することで、強固なブランドロイヤリティを築いています。

マーケティングにおけるストーリー戦略

カスタマージャーニーの物語化は現代マーケティングの重要な手法です。顧客が商品と出会い、購入を検討し、実際に使用し、他者に推薦するまでの過程を一つの物語として設計します。

日清食品のカップヌードルCMは、この手法の優れた事例です。「青春」をテーマにした一連のCMでは、カップヌードルを食べるシーンを単なる食事場面としてではなく、人生の重要な瞬間の一部として描いています。受験勉強の深夜、初めての一人暮らし、友人との語らいなど、視聴者の人生体験と重ね合わせることで、商品への感情的な結びつきを作り出しています。

コンテンツマーケティングでの活用では、企業が直接的な商品宣伝ではなく、顧客の課題解決や成長に焦点を当てた物語を発信します。顧客の成功事例を物語として紹介することで、見込み客に「自分もこうなりたい」という願望を抱かせ、自然な形で商品への関心を喚起します。

セールスプロセスでの物語技術

営業活動における物語の威力は絶大です。商品の特徴を箇条書きで説明するよりも、実際の顧客の成功事例を物語として語る方が、見込み客の心に響きます。

効果的なセールスストーリーの構造では、「困っていた顧客→商品との出会い→課題解決→満足と成功」という流れで語ります。重要なのは、聞き手が自分自身を物語の主人公に重ね合わせられるよう、具体的で共感しやすい状況設定をすることです。

B2Bセールスでの実践例として、IT企業が新しいシステムを提案する際、「他社での導入事例」を数字だけで説明するのではなく、「その会社の担当者がどのような課題に悩み、導入後にどのように業務が改善され、どのような気持ちになったか」までを含めた物語として語ります。これにより、見込み客は具体的な導入後のイメージを描きやすくなります。

【関連記事:「物語の力とその活用法:人を動かすストーリーテリングの秘密」という記事もおすすめです】

教育分野での物語活用メソッド

歴史教育における人物中心の物語学習

従来の歴史教育では年号と事件名の暗記に重点が置かれがちでしたが、物語を活用した歴史学習では理解の深さと記憶の定着率が大幅に向上します。

織田信長の生涯を物語として教える場合、単に「1534年生まれ、1582年本能寺の変で死亡」という事実を教えるのではなく、「戦国時代の混乱の中で生まれた少年が、どのような体験を通じて天下統一への野望を抱くようになったか」から始まる人間ドラマとして展開します。

この方法により、学習者は歴史上の人物を身近に感じ、その判断や行動の背景にある感情や価値観を理解できるようになります。結果として、歴史を単なる過去の出来事ではなく、現代にも通じる人間の普遍的な物語として捉えられるようになります。

世界史における文明の物語化でも同様の効果が得られます。古代エジプト文明を「ナイル川のほとりで農業を始めた人々が、どのように巨大なピラミッドを建設するまでの文明を築いたか」という壮大な物語として教えることで、地理、政治、宗教、技術の発展を統合的に理解できます。

科学教育での発見物語の活用

科学史を物語として教えることで、抽象的な科学概念も理解しやすくなります。アインシュタインの相対性理論を数式だけで教えるのではなく、「若き特許庁職員が、光の速度について思い悩み、ついに時間と空間の概念を覆す大発見に至った」という物語として紹介します。

実験や観察を物語の構造で設計することも効果的です。

「謎の現象の発見→仮説の設定→実験による検証→新たな発見」

という科学的方法を、探偵小説のような謎解きの物語として構成することで、学習者の興味と理解を同時に高められます。

道徳教育における寓話と現代的応用

古典的寓話の現代的解釈では、『イソップ寓話』や『桃太郎』などの伝統的な物語を現代の状況に置き換えて教えます。たとえば「アリとキリギリス」の教訓を、現代の資産形成や キャリア形成の文脈で語り直すことで、古典の知恵を現代的な課題解決に活用できます。

体験談の教材化では、教師自身や身近な人の実体験を教材として活用します。「失敗から学んだこと」「困難を乗り越えた体験」などを物語として共有することで、抽象的な道徳概念を具体的で身近な学びに変換できます。

自己表現とコミュニケーションでの物語技術

プレゼンテーションにおけるストーリー構造

自己紹介の物語化により、単なる経歴紹介を魅力的なストーリーに変換できます。「○○大学を卒業し、△△会社に就職しました」という事実の羅列ではなく、「なぜその道を選んだのか」「どのような挑戦や挫折があったのか」「そこから何を学んだのか」を含めた物語として構成します。

プロブレムソリューション型プレゼンの物語化では、「顧客の課題→解決への取り組み→成功の結果」を一つの物語として構成します。スタートアップのピッチイベントでよく使われる手法で、投資家や聞き手の感情に訴えかける効果があります。

エッセイやブログでの体験談活用

個人的体験の普遍化は、優れたエッセイの基本技術です。自分だけの特殊な体験のように思える出来事でも、適切に物語化することで多くの読者に共感される普遍的なテーマを含んでいることがあります。

失敗談の価値ある活用では、自分の失敗体験を「恥ずかしい思い出」として隠すのではなく、「同じ失敗を避けるための教訓」として物語化します。失敗から立ち直る過程、得られた学び、現在への影響などを含めた完結した物語として構成することで、読者にとって価値のあるコンテンツになります。

人間関係構築での物語共有

共感を生む自己開示では、自分の弱さや困難を含めた物語を適切に共有することで、相手との信頼関係を構築できます。完璧な成功談よりも、失敗や挫折を乗り越えた体験談の方が、相手の心に響きやすい傾向があります。

チームビルディングでの物語活用では、メンバー同士が互いの背景や価値観を物語として共有することで、相互理解と結束を深められます。単なる自己紹介ではなく「なぜこの仕事を選んだのか」「どのような体験が価値観形成に影響したか」などを物語として共有することで、より深いレベルでのコミュニケーションが可能になります。

【関連記事:「物語は型から作る!小説執筆で使える4つの基本ストーリーフォーマットとは?」という記事もおすすめです】

物語構築のための実践的フレームワーク

では、どのようにして物語を活用すればいいのでしょうか。オススメは、フレームワークの活用です。以下のフレームワークを参考に、ご自身の活動にぜひ物語を組み込んでみてください。

ヒーローズジャーニーの応用

古典的な物語構造の現代的活用では、神話学者ジョーゼフ・キャンベルが提唱したヒーローズジャーニーの構造を、ビジネスや教育の文脈で活用できます。

「平凡な日常→挑戦の呼びかけ→困難な試練→成長と変化→新たな日常」

という流れは、商品開発ストーリーや個人の成長体験談など様々な場面で応用可能です。

STAR法による体験談の構造化

Situation(状況)→Task(課題)→Action(行動)→Result(結果)

の順序で体験談を構成する手法です。特に就職面接や人事評価での活用が知られていますが、あらゆる種類の体験談を効果的に伝える際に役立ちます。

感情の起伏を意識した構成

感情の山と谷を意図的に作ることで、聞き手の注意を引きつけ続けることができます。平坦な説明ではなく、

期待→緊張→安堵→驚き→感動

といった感情の変化を物語に組み込むことで、記憶に残る印象的なコミュニケーションが実現できます。

デジタル時代の物語活用

SNSでの物語マーケティング

Instagramストーリーズの活用では、商品やサービスの紹介を24時間で消える短いエピソードの連続として構成します。フォロワーは連続ドラマを追うような感覚で企業のコンテンツに関わり、自然な形でブランドとの関係を深めていきます。

動画コンテンツでの物語技術

YouTube動画の物語構造では、

導入→展開→クライマックス→結論

という構成で視聴者の関心を最後まで維持します。特に教育系YouTuberや企業の製品紹介動画では、単なる情報提供ではなく「問題解決の物語」として構成することで、視聴継続率と行動促進効果を高めています。

物語活用スキル向上のための学習リソース

必読書籍の紹介

『ストーリーブランド戦略』(ドナルド・ミラー著)

ビジネスにおけるストーリーテリングの実践書として最も包括的な内容を持つ一冊です。顧客を主人公とした物語の作り方、ブランドメッセージの構築方法、マーケティング施策への具体的な落とし込み方まで、段階的に学べる構成になっています。

特に印象的なのは「企業は主人公ではなく、顧客の成功を支援するメンターの役割を果たすべき」という視点です。この考え方により、押し付けがましくない自然なマーケティングが可能になります。

『物語の法則』(クリストファー・ボグラー著)

ハリウッド映画の脚本術として発展したヒーローズジャーニーの理論を、あらゆる物語作成に応用できる形で解説した古典的名著です。物語の普遍的な構造を理解し、自分の目的に合わせてカスタマイズする技術が身につきます。

ビジネスプレゼンテーション、教育コンテンツ、個人的な体験談まで、幅広い用途で活用できる実践的なフレームワークが提供されています。

まとめ:物語の力で人生とキャリアを豊かにする

物語は単なる娯楽や芸術表現の手段ではありません。ビジネスでの成功、効果的な教育の実現、深い人間関係の構築など、現代社会のあらゆる場面で実践的な価値を発揮する強力なツールです。

データや論理だけでは人の心は動きません。

感情に訴えかけ、共感を生み出し、行動変容を促すためには、物語の力が不可欠です。AI技術が発達し情報過多の時代だからこそ、人間らしい温かみのある物語によるコミュニケーションの価値は、ますます重要になっていくでしょう。

今日から「事実の説明」を「物語による共有」に変えてみてください。

プレゼンテーションでは体験談を交える、商品紹介では顧客の成功事例を語る、教育では歴史上の人物の人間ドラマを重視する。このような小さな変化から始めることで、あなたのコミュニケーション能力は確実に向上し、より多くの人に響くメッセージを届けられるようになります。

物語の力を身につけることは、情報を伝達するスキルを超えて、人と人とのつながりを深め、社会に対してより大きな影響を与える力を得ることです。あなたも今日から、物語の持つ無限の可能性を活用してみませんか。

コメント