「言っていることは正しいのに、なんだか説得力がない……」そんなときに役立つのが「三段論法」です。

この記事では、誰でも使える論理の型として、三段論法を使って論理的な文章を書く方法について解説しています。

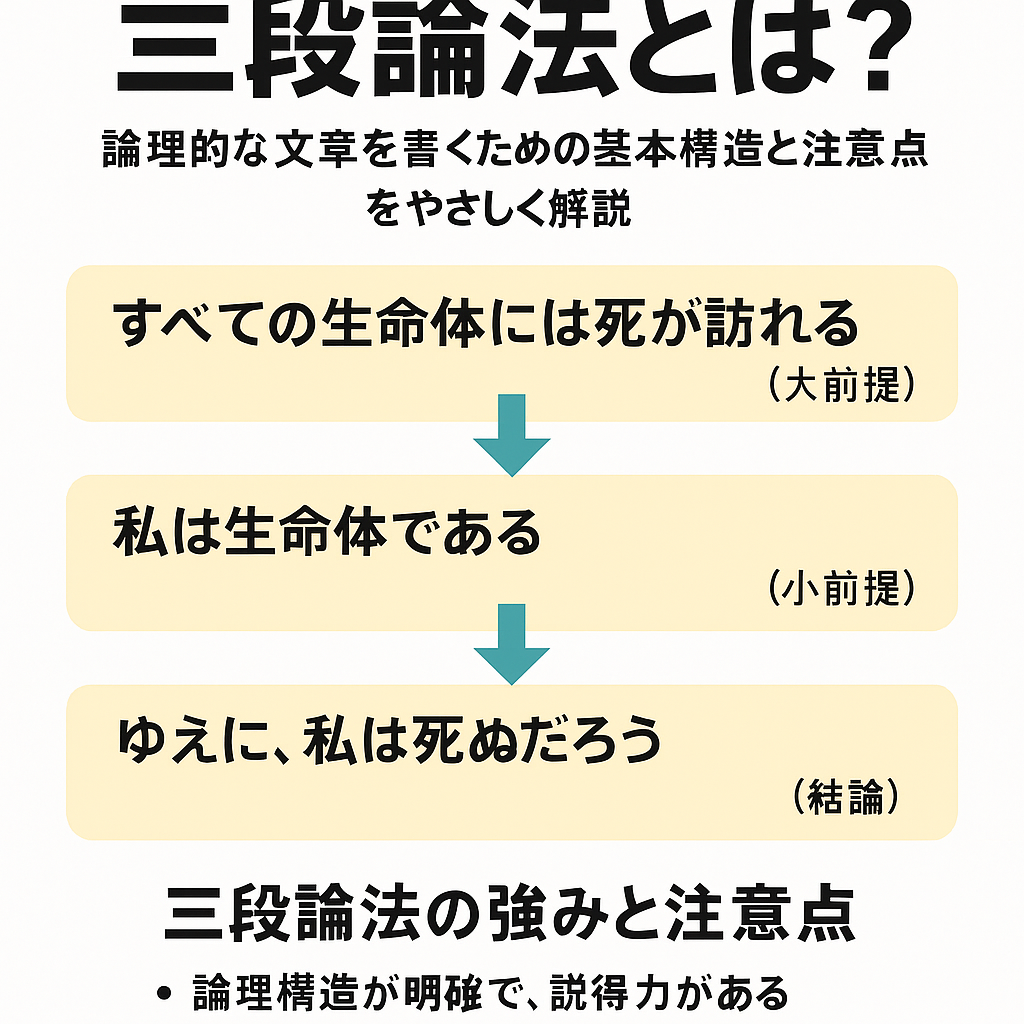

三段論法とは

三段論法とは、普遍的な法則である「大前提」と、個別の事実である「小前提」から、「結論」を導きだす推論方法です。演繹法の代表的な例として知られています。古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスによって定式化されたもので、現在でも幅広く使われています。

三段論法の具体例

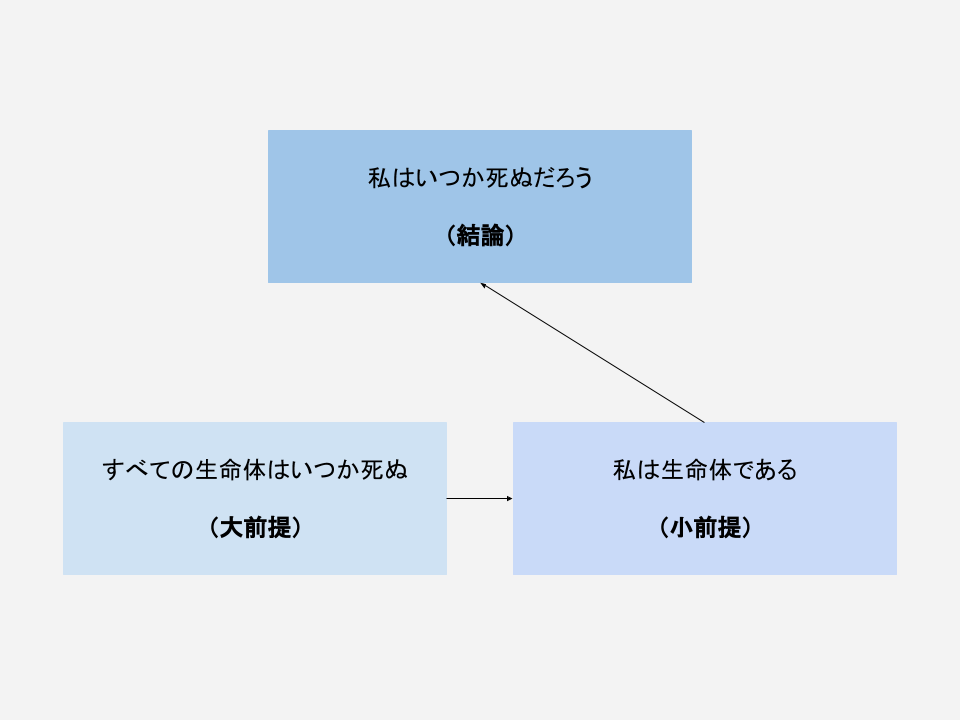

すべての生命体にはいつか必ず死がおとずれる。そして、私はひとつの生命体である。ゆえに、私はいつか死ぬことになるだろう。

論理構成

すべての生命体はいつか死ぬ(大前提):生命体=いつか死ぬ

私は生命体である(小前提):私=生命体

→私はいつか死ぬだろう(結論):私=いつか死ぬ

※三段論法には、関係性が不明な2つの事柄を結びつけるはたらきがあります。

三段論法の特徴

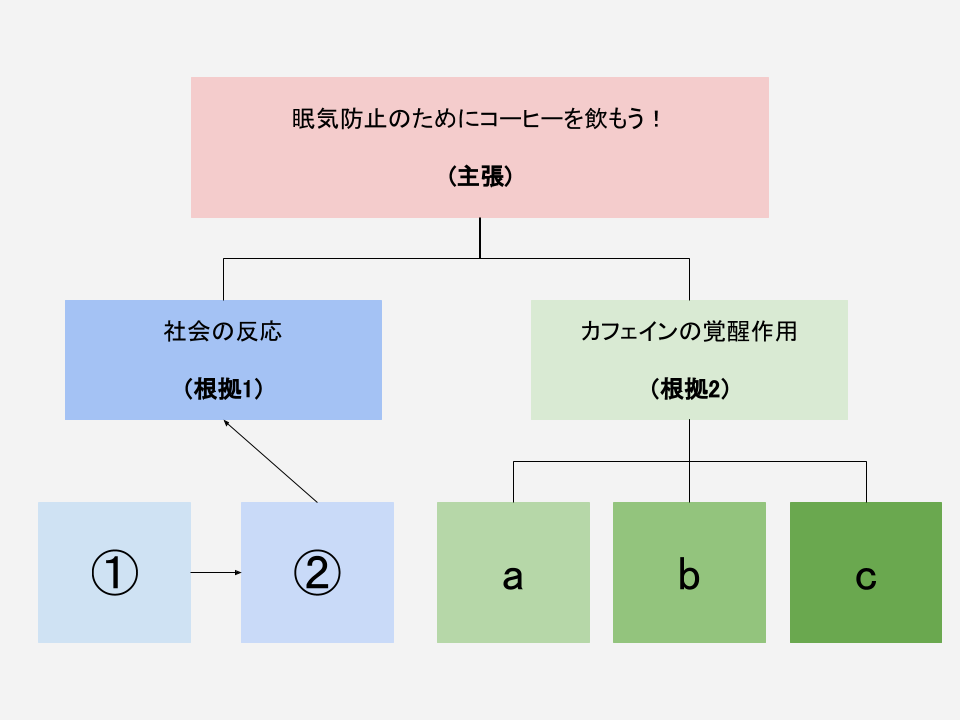

三段論法は、普遍的な法則と個別の事実を組み合わせて論証するシンプルな推論方法です。論理構成が明確なため、使いやすいのが特徴です。また、幅広く応用できることもあり、ビジネスシーンをはじめとするさまざまな場面で使われています。

三段論法の強みと注意点

メリット

-

論理構造が明確で、説得力がある

-

あらゆるテーマに応用できる(ビジネス・教育・法曹など)

注意点

-

前提が誤っていると、論理が破綻する

-

誤謬(誤った推論)を見逃さないことが大切

身近な三段論法の例

- 大前提:甘いものを食べすぎると太る

- 小前提:私はケーキを毎日食べている

- 結論:私は太る可能性が高い

三段論法の注意点

三段論法は、演繹法と同様に、大前提や小前提が間違っていると、結論もまた間違ったものとなってしまいます。論理的に正しいかどうかに加えて、そもそも前提が正しいかどうかについても、あらかじめ吟味しておく必要があります。

コメント

ライティングの勉強を始めたいと思っているので、とても参考になりました。

文章を書くテクニックシリーズは、ちょくちょく読ませてもらっています。論理的でわかりやすく勉強になります。