忙しいビジネスパーソンにとって、相手に伝わる「わかりやすい文章」を書く力は、大きな武器になります。

プレゼン資料、メール、報告書、SNS投稿……どんな場面でも「読みやすくて伝わる」文章が書ける人は、信頼され、チャンスを引き寄せます。

本記事では、読みやすさと伝わりやすさを両立するための13の秘訣を、実例とともにわかりやすく解説します。

忙しい方でもすぐに実践できるシンプルなコツばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。

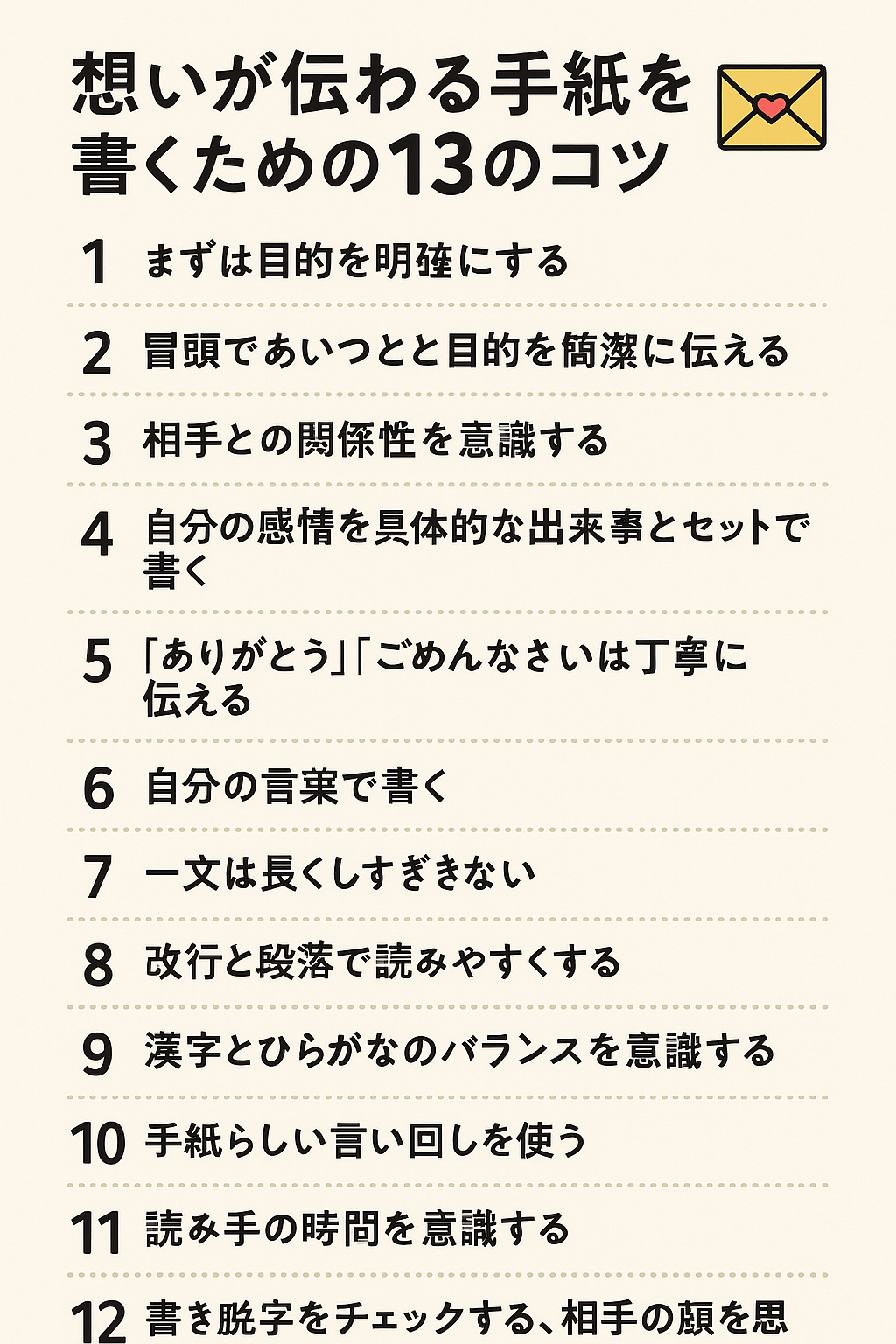

1. 結論を先に書く

ビジネス文書では「起承転結」よりも「結論→理由→詳細」の順番が鉄則です。

冒頭で「何を伝えたいのか」を示すだけで、読み手のストレスを減らせます。

✅ 例)

悪い例:「先日の件について、いろいろ考えてみましたが……」

良い例:「先日の提案については、実施を見送る判断をしました。」

2. 一文一義で書く

一文で複数の情報を詰め込むと、読みづらくなります。

一文にはひとつの意味(主張)だけを入れるのが基本です。

✅ ポイント:読点「、」が3つ以上出てきたら、文を分けましょう。

3. 難しい言葉を使わない

専門用語や抽象的な言葉は、読み手にとって「わかりにくい文章」の原因になります。

中学生でも理解できるレベルの言葉に言い換えましょう。

✅ 例)

「可及的速やかに」→「できるだけ早く」

4. 主語と述語を対応させる

主語があいまいだと、読み手は「誰が何をしたのか?」でつまずきます。

主語と述語はセットで、対応させて書くように意識しましょう。

5. 箇条書きを活用する

情報が複数あるときは、文章で並べるよりも箇条書きが効果的です。

視認性が高くなり、読み飛ばされにくくなります。

6. 一文の長さは60文字以内

長すぎる一文は、内容が伝わりにくくなります。

目安として60文字以内で区切るようにしましょう。

7. 主語と目的語の距離を近くする

「~が」「~を」が文の中で離れすぎると、意味を取りづらくなります。

主語・述語・目的語は、なるべく近づけて配置しましょう。

8. 修飾語の位置に注意する

どの言葉を修飾しているのかがあいまいだと、読み手に誤解を与えます。

修飾語は、修飾される語のすぐ前に置くのが基本です。

9. 文末をそろえる

「〜です。〜します。〜になります。」と文末がバラバラだと、文章に統一感がなくなります。

「です・ます」調か「だ・である」調か、最初に決めて、統一しましょう。

10. 具体例を入れる

抽象的な説明だけでは伝わりにくいため、具体例を加えると理解度がグッと上がります。

✅ 例)

抽象的:「文章には構成が重要です」

具体的:「文章を書くときは『結論→理由→事例』の順番で構成すると伝わりやすくなります」

11. 漢字とひらがなのバランスを整える

文章に漢字が多すぎると堅苦しく、ひらがなばかりだと幼稚に見えてしまいます。

「〜的」「〜性」「〜感」などの語は、ひらがなに直せる場合もあります。

✅ 例)

「可能性があります」→「〜かもしれません」

「理解していただく」→「わかってもらう」

12. 接続詞は必要最低限に

「しかし」「つまり」「また」「なので」などの接続詞は、適度に使えばわかりやすくなりますが、多用すると逆効果です。

本当に必要なときだけに絞りましょう。

13. 読み返して声に出す

最後に、必ず「声に出して読む」か「時間をおいて読み返す」ようにしましょう。

客観的な視点で見直すと、不要な語句や違和感に気づきやすくなります。

まとめ|わかりやすい文章は誰でも書ける

読みやすい文章は、特別な才能ではなく、ちょっとした工夫の積み重ねです。

今回紹介した13のポイントを意識するだけで、あなたの文章は格段に伝わりやすくなります。

仕事のメール、報告書、プレゼン資料……どんな場面でも使えるテクニックですので、ぜひ明日から意識してみてください。

コメント