「記事や原稿を書こうと思っても、なかなかアイデアが浮かばない……」

そんな悩みは、すべての書き手が一度は通る壁です。けれど、アイデアは天から降ってくるものではなく、意図的に「出す」もの。

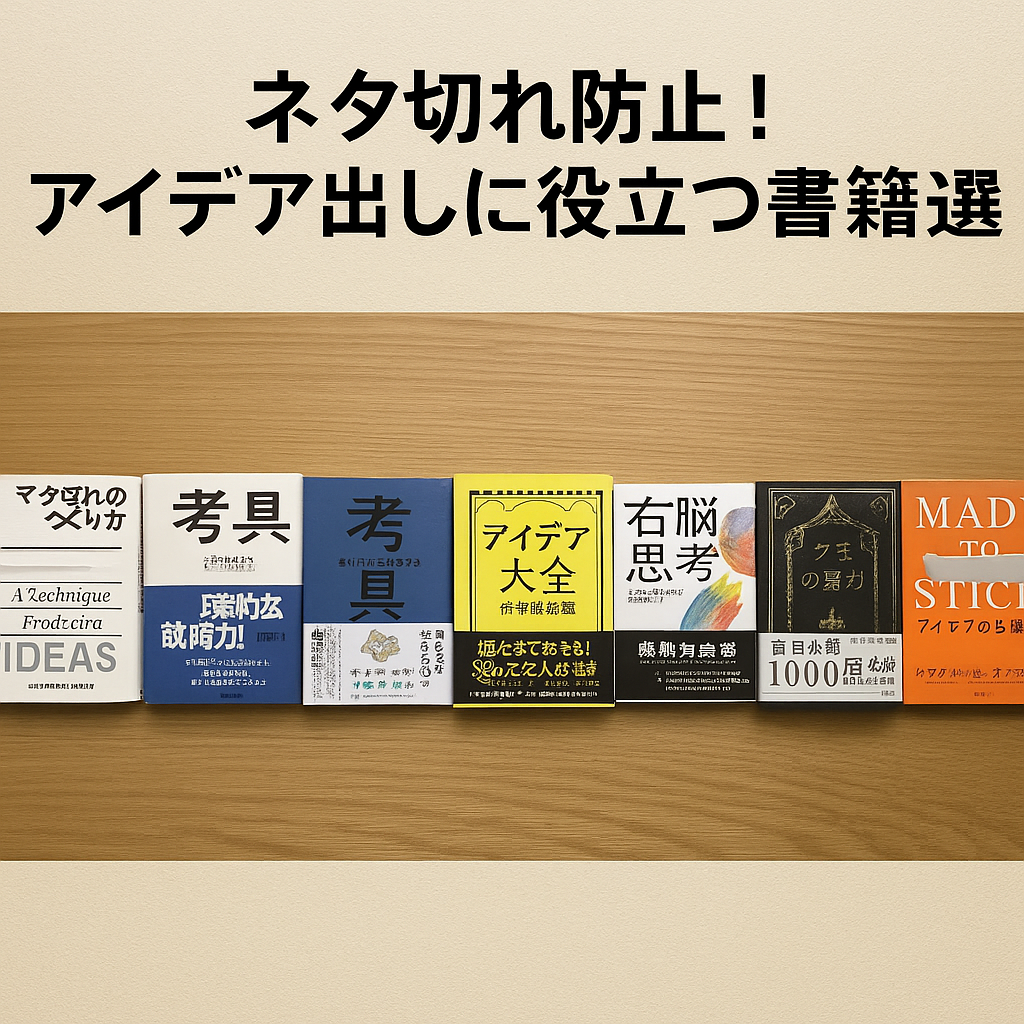

そのための方法や視点を学べるのが、この記事で紹介する7冊の本です。

プロのライターも使っている思考法や、創造性を刺激するヒントが詰まった良書を厳選しました。ネタ切れに悩んだときの参考書として、ぜひ手元に置いておいてください。

1. アイデアのつくり方|ジェームズ・W・ヤング

アイデア発想の古典的名著。

「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである」という本質的な定義から始まり、情報収集→熟成→ひらめきという5つのプロセスを提示。短いながらも何度でも読み返せる1冊です。

2. ストーリーとしての競争戦略|楠木建

ビジネス書ながら、「構造化されたアイデア発想法」としても優秀。

“競争戦略”を「ストーリー」で捉える視点は、ライターや編集者にも応用可能。読み応えのある一冊ですが、ロジカルな思考の補強にもなります。

3. 考具|加藤昌治

「考えるための道具=考具」をテーマに、実際に使えるアイデア発想法を多数紹介。

ブレスト、マンダラート、なぜなぜ分析など、すぐに真似できるテクニックが豊富。図解も多く、読みやすい構成です。

4. アイデア大全|読書猿

100以上の思考ツールが収録された、まさに“大全”の名にふさわしい書籍。

フレームワーク、視点変換、逆転発想など、ネタ出しに使える方法がぎっしり。ボリュームはありますが、見出し読みでも十分役立ちます。

5. 右脳思考|内田和成

左脳的ロジックから抜け出したいときにおすすめ。

直感・感覚を重視しながら創造的思考を鍛える内容で、自由な発想を取り戻すヒントがもらえます。常識にとらわれない視点がほしいときに。

6. メモの魔力|前田裕二

自己分析から企画立案まで、あらゆる「ネタの種」を見つける手法が詰まった一冊。

ファクト→抽象化→転用の思考プロセスは、ネタ出しだけでなくアウトライン構成にも有効です。

7. アイデアのちから|チップ&ダン・ハース

「記憶に残るアイデアは、何が違うのか?」を体系的に示す名著。

シンプル・意外性・具体性・感情など、効果的なメッセージに共通する要素が学べます。文章の企画力・構成力を高めたい人にも。

おわりに|ネタ切れは“思考の筋トレ”で乗り越える

ネタ切れはスランプではなく、“材料不足”や“視点の固定”によって起こることがほとんど。

今回紹介した書籍は、そんな思考の偏りや枯渇を打破する「筋トレ器具」のような存在です。日々の読書に取り入れて、柔軟な発想力を養いましょう。

コメント